はじめに

ここ数年、人工知能の性能向上やその社会への影響についてさまざまなメディアで広く取り上げられるようになってきています。しかし現状の人工知能はまだ人間のような存在ではありません。現在の人工知能は、意識や自我を持たないという点でも人間とは距離がありますが、汎用性という点でも大きな違いがあります。昨今の人工知能は特定の種類の課題の実行のために作られた特化型人工知能である一方、人間は生まれたときにはできなかったさまざまな課題をこなせるようになる汎用的な知能を持っています。私たちはこの汎用的な知能に着目しています。その理由としては、研究目標としても分かりやすいということもありますが、汎用的な知能を持つ人工知能(汎用人工知能)は現在人間が行っているほとんどすべての仕事を代行できると考えられることから、社会への影響も大きいということもあります。いくつかの研究機関(例えばGoogle DeepMind社)が汎用人工知能の実現に取り組みはじめていることからもその潜在的な重要性をみてとることができます。

全脳アーキテクチャ・イニシアティブは「脳全体のアーキテクチャに学び人間のような汎用人工知能を創る(工学)」という全脳アーキテクチャ・アプローチにもとづいた汎用人工知能の研究開発を促進しています。この記事ではこのアプローチの現時点での見通しについて説明することにします。

人間のような汎用人工知能

全脳アーキテクチャ・アプローチは、目標として「人間のような汎用人工知能を創る」ことを、手段として「脳全体のアーキテクチャに学ぶ」ことを掲げています。「汎用人工知能」については上で述べましたが、目標のもう一つのポイントは「人間のような」汎用人工知能を創るということにあります。人間は生まれた時にできることが決まっているわけではなく、訓練や指示、思いつきなどによって新しい課題を実行できるようになる「汎用知能」です。人間のような汎用人工知能を目指す理由の一つは、汎用知能の実例である人間からヒントを得られるということがあります。もう一つの理由としては、人間のような汎用人工知能は人間にとって理解しやすいだろうということがあります。人間には理解できないような汎用人工知能ができてしまうことは、人間(社会)にとって好ましくないことかもしれません。

人間のようなものを実際に作るとなると「人間」とはどのようなものかということが問題になりますが、ここでは人間が「ことばを使う動物」だと考えてみます。人間が動物の一種であることを認めるとして「動物のような人工知能」を作ることができるかというと、これも現時点ではできていません。動物は物理的な実世界(自然)の中で生きていくことができますが、そのためには実世界の様々なものごとを適切に認識して行動する必要があります。動物は汎用知能ともいえる柔軟な認知能力を持っているのですが、それを再現することはまだできていないのです。一方、こうした能力を人工知能の中に実現していくには動物、そしてその認知の器官である脳を参考にすることが有効だろうということは言えるでしょう。

次に人間はことばを使うということに注目してみます。人間の言語はあらゆる手順を表現できるという点で「汎用」であるといえるので、人間のような汎用人工知能と人間の言語を使いこなせる動物のような人工知能はほぼ同じものなのではないかと考えられます。ここで注意すべきことは、人間は(動物と同じく)実世界の中で生きていて、人間のことばは実世界のものごととの関わりで意味を持っているということです。つまり、人間のような汎用人工知能(人間の言語を使いこなす人工知能)は「実世界のものごととの関わりにおいて人間の言語を使いこなせる人工知能」だということになります。私たちが普段使っているコンピュータはあらゆる手順を実行できるという意味で汎用ですが、だからといって実世界のものごととの関わりにおいて人間の言語を使いこなせるわけではありません。

脳のアーキテクチャ

全脳アーキテクチャ・アプローチの手段である「脳全体のアーキテクチャに学ぶ」ことについて語るためには、脳のアーキテクチャについて少し解説しておく必要があります。ヒトの脳は大脳、小脳、中脳といった部分からなりますが、ここでは知能の働きに最も関連するとみなされる大脳に焦点をあてることにします。大脳はその表面を覆っている大脳新皮質と内部のいくつかの部位、そして各部分をつなぐ配線である神経線維からなります。大脳新皮質の機能は場所によって異なるのですが、その構造はどこも似通ったものであることが知られています。大脳内部の主要な部位としては海馬や基底核を挙げることができます。これらの部位(図1)の大まかな機能は以下のようなものです。

- 大脳新皮質:時空間パターンの学習

- 海馬:出来事の記憶の新皮質への転送

- 基底核:報酬(快不快など)に基づく行動の学習

これらの部位については構造や働きについて多くのことがわかってきているので、それに基づいてコンピュータでシミュレーションできるようなモデル化の試みが行われています。

全脳アーキテクチャ・アプローチのポイントとして、限られた種類のヒトの脳の部品の仕組みをモデル化できれば、人間のような人工知能を創るという目標に近づけるだろうということがあります。ここで問題になるのは、限られた種類の部品をどのように組み合わせて人間のような人工知能を創るかという「アーキテクチャ」の設計です。脳のアーキテクチャの配線図は神経線維の結線で決まります。コネクトームとよばれる神経線維の結線については長年の研究によりかなりのことがわかってきています。

図1 大脳

大脳の中でも大きな部分を占める大脳新皮質は、部位によって(細部の構造は似通っているものの)さまざまな機能を持っています。こうした違いは各部位が他の部位とどのようにつながっているかによって生じてくるものです。大脳新皮質の部位は大まかに次のように分けることができます。

- 知覚処理部位

視覚野や聴覚野、体性感覚野(触覚など)など。

単純なパターンを扱う部位からより複雑なパターンを扱う部位まで「階層」をなしています。

後頭葉から側頭葉(体性感覚は大脳の前後の境界あたり)にかけて分布しています。 - 実行処理部位

運動野や前頭前野など。

筋肉に直接信号を送る一次運動野から、より複雑な(運動・実行)パターンを扱う領野まで「階層」をなしています。

大脳の前半分(前頭葉)に分布しています。 - 連合処理部位

さまざまな感覚信号や運動信号を統合し、どこにどのような形でパターンが存在するかということを表現します。

大脳の後方上部(頭頂葉)あたりに分布しています。やはりパターンの複雑さによる階層がみられます。

ものごととの関わり

先に、人間のような汎用人工知能は「実世界のものごととの関わりにおいて人間の言語を使いこなせる人工知能」だと書きました。脳はものごとの関わりにおいて情報を処理することができます。例えば、大脳新皮質は外界のものごとを分類して認識することができます(知覚処理)し、連合処理によって知覚されたものごとの配置を認識することができます。そして、実行処理の働きにより計画や運動の実行を決定することができます。

実世界との関わりにおいて、適切に行動していくためには学習や記憶の能力が重要なものとなります。計画や運動の実行を適切に行うためには、大脳新皮質の「時空間パターンの(統計的な)モデリング」という機能が不可欠です。また、どのような行動をとるのが「よい」かという点では、基底核による報酬に基づく学習(強化学習)が不可欠なものとなります。海馬は体験した出来事(事例)の記憶を大脳新皮質内に「焼き付け」、後で思い出して利用できるようにします。

機械学習と人間の知能

全脳アーキテクチャ・アプローチでは、脳から多くを学びつつも、かなりの部分は最先端の機械学習などの技術をとりこむことで人間の知能を実現しようとします。現時点でホットな機械学習技術として人工的な神経回路モデルによる「深層学習」を挙げることができます。深層学習では神経(ニューロン)モデルを並べた層を重ねた仕組みに情報処理を行わせます。層の出力を入力に戻したり、層の状態を保持する機能を追加したりすると空間的パターンだけではなく時間パターンも処理することができるようになります(Recurrent Neural Network (RNN):再帰型神経回路)。人間の知能に欠かせない言語の表現は時間パターンなので、時間パターンの処理能力は必須です。再帰型神経回路は、人間の言語が用いているような文法も扱えることが知られています。一方、最近では時空間パターンを別の時空間パターンに変換するような再帰型神経回路モデルが提案されています。これを応用して考えると、言語表現のパターンを人工知能内部の「思考パターン」に翻訳(言語理解)したり、「思考パターン」を言語表現のパターンに翻訳(発話)したりすることができると考えられます。

人工知能は、言語と思考パターンの対応付けを学習するだけではなく、言語の使い方も強化学習(報酬に基づく学習)や事例による学習といった手法により学ぶことができます。人工知能は、人間とことばをやりとりしながら、どんなときにどんな表現を使えばよいかといったこともおぼえていきます。こうした能力が行動の計画能力(計画能力を持つ人工知能は従来から存在しています)と組み合わさることで汎用的な知能が実現されるものと考えられます。

ロードマップ

全脳アーキテクチャ・アプローチでは以下のような研究・開発のプロセスを考えています。

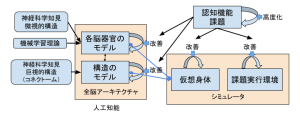

図2 WBA研究・開発プロセス

人工知能としての全脳アーキテクチャは、いくつかの脳器官のモデルとそれらの結合のモデルからなります。各脳器官のモデル化は脳の微視的な(細かい)構造についての情報や機械学習理論を参考にして行われます。構造のモデル化は、脳の巨視的な(大まかな)構造や結合関係(コネクトーム)についての情報に基づいて行われます。全脳アーキテクチャはシミュレータ内の仮想身体(ロボット)に組み込まれ、さまざまな課題を与えられることによってテストされます。最初は簡単な課題と簡単なモデルから始まり、課題が高度になるにつれて脳のモデルも改善され、高度なものになっていきます。

この開発プロセスは現在のモデルで実現できる簡単な機能から段階的に進められます。まずは、哺乳類の脳一般にあてはまる大脳新皮質、大脳基底核、海馬のモデルを作り、実際に動かしてみることが重要です。こうしたモデルがげっ歯類が行えるような課題を解くようにすることは1〜2年のうちに実現することが可能でしょう。一方、人間はことばを使う動物です。人工知能がどのようにことばを使えるようになるのかという点については、人間の子どもが参考になります。子どもたちがことばを覚えるようになるには、例えば周囲の人がことばで何かを指して(意味して)いることに気付くことが必要になるので、ことばをめぐる社会的な関係を人工知能が学べるようになることが一つのブレークスルーになるかもしれません。

私たちは、ここで述べてきた開発プロセスを推し進めれば、十数年以内に人間のような汎用人工知能が創られると期待していますが、より速く進めるためには、どれだけ多くの人々が集中的して取り組めるかにかかっています。そこで、私たちは、より多くの方がこの活動に興味を持って専門知識を学んで頂き、そうした皆様がこの研究と開発に協力して取り組めるように支援を行っています。

参考文献

五木田 和也 : コンピューターで「脳」がつくれるか, 技術評論社 (2016)

五木田 和也 (Kazoo04): 人工知能 Advent Calendar 2015

English

English